ABDUL MUIS, S.Pd

Wakil Ketua Historical Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Sumatera Timur pada awal abad ke-18 merupakan daerah yang masih sangat jarang penduduknya. Sejak dimulainya industri perkebunan tembakau oleh Jacob Nienhuys di Deli pada tahun 1863, secara bertahap daerah tersebut mulai berubah menjadi kawasan perkebunan yang ramai penduduknya terutama setelah kekuatan kapitalisme para pengusaha swasta menguasai perekonomian kolonial melalui industri perkebunan. Kawasan perkebunan di Sumatera Timur meliputi daerah yang sangat luas, mulai dari Langkat, Deli, Serdang, Simalungun, Asahan, dan Batubara. Kawasan tersebut diistilahkan oleh orang Belanda sebagai Cultuurgebied van Oostkust van Sumatra (Kawasan Perkebunan Pantai Timur Sumatera). Sejarawan Stoler menyebutnya sebagai “sabuk perkebunan Sumatera Timur”. Besarnya luas kawasan perkebunan tersebut tentu berakibat kepada semakin besarnya tenaga buruh yang dibutuhkan. Pada awalnya, buruh-buruh berasal dari orang Cina, India, dan belakangan orang Jawa yang dipekerjakan sebagai ‘kuli’ di perkebunan-perkebunan milik swasta. Ironisnya kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Fakta-fakta sejarah kehidupan para kuli sangat mudah ditelusuri dari berbagai literatur, seperti studi Pelzer (1985), Breman (1997) dan Stoler (2005) yang secara gamblang menyibak sejarah kelam perburuhan dan industri perkebunan di Sumatera Timur selama era kolonial Belanda.

Industri perkebunan tembakau Deli menghadapi tantangan besar ketika terjadinya krisis pada tahun 1891 yang disebabkan oleh kelebihan produksi dan jatuhnya harga produk tembakau Deli di pasar dunia. Hal itu diperparah dengan diberlakukannya kebijakan ‘Tarif McKinley’ oleh salah satu negara pengimpor, yaitu Amerika Serikat. Akibatnya para pengusaha perkebunan tembakau di Deli menderita kerugian besar. Imbasnya juga dirasakan oleh para kuli yang bekerja di perkebunan karena upahnya kerap dipangkas oleh tuan mereka.

Pasca krisis harga tembakau 1891, para pengusaha mulai memikirkan masa depan industri perkebunan mereka di Deli dan mereka tidak ingin bertahan dengan bisnis tembakau yang semakin spekulatif. Akhirnya muncul tanaman-tanaman alternatif baru untuk diusahakan sebagai tanaman perkebunan, yaitu kopi, karet Hevea brasiliensis, kelapa sawit, dan teh. Di Deli, banyak sekali lahan-lahan yang sebelumnya ditanami tembakau mulai diubah menjadi lahan-lahan yang ditanami oleh tanaman-tanaman baru tersebut. Dengan demikian, gairah industri perkebunan meningkat kembali yang ditandai dengan semakin ramainya pengusaha yang membuka perkebunan-perkebunan baru di sepanjang sabuk perkebunan Sumatera Timur.

Memasuki abad ke-20, secara mengejutkan bisnis perkebunan karet ternyata mampu menggeser dominasi bisnis perkebunan tembakau yang menjadi tulang punggung industri perkebunan di Sumatera Timur sejak puluhan tahun lalu. Namun, bisnis perkebunan tembaku tidak sama sekali ditinggalkan. Beberapa perkebunan yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar terutama Deli Maatschappij tetap mampu mempertahankan bisnis perkebunan tembakau mereka di tengah menguatnya permintaan produk karet di pasar dunia, walaupun lahan-lahan tembakau tidak bisa dipungkiri kian mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan besar pun mulai menjalankan bisnis perkebunan karet mereka di Deli seperti Harrisons and Crossfield, dan di luar Deli terutama di Asahan, seperti Societe Financiere des Coutchoucs (Socfin), Hollandsche-Amerikaansche Plantage Maatschappij (HAPM), Hawaiian Sumatra Plantation, dan Goodyear. Sementara itu, tenaga kerja kuli pun dengan sendirinya lebih banyak yang disalurkan ke perkebunan-perkebunan tembakau dan karet.

Lantas bagaimana nasib para kuli di perkebunan-perkebunan tembakau dan karet yang terdampak dari terjadinya peristiwa-peristiwa besar berskala global yang menentukan masa depan industri perkebunan di Sumatera Timur, seperti krisis harga tembakau 1891, munculnya tanaman-tanaman dan perkebunan-perkebunan baru abad ke-20, hingga memasuki zaman Maleise pasca Perang Dunia I dan krisis ekonomi global pada awal dekade 1930-an? Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini akan menguraikan gambaran persoalan-persoalan kehidupan para kuli di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur pada periode 1891-1940.

DARI BISNIS PERKEBUNAN TEMBAKAU KE KARET

Permulaan perkembangan ekonomi uang terjadi sewaktu Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda, mengunjungi pantai Timur Sumatra Utara pada tahun 1863 untuk menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bisnis perkebunan tembakau di sana. Semuanya berawal di Batavia di mana Nienhuys bertemu dengan Said Abdullah, seorang Arab yang ditugaskan oleh sultan Deli untuk mencari pembeli maupun investor bisnis tembakau mereka. Dia mendengar langsung informasi dari hasil pertemuannya tersebut bahwa mutu tembakau yang ditanam oleh penduduk setempat sangat baik. Dalam kunjungan itulah, dia membuktikan bahwa kabar tersebut bukan omong kosong belaka dan meyakini bahwa mutu sangat baik yang dimiliki tembakau Deli memang benar adanya.

Sejak tanaman tembakau mulai dibudidayakan oleh Nienhuys pada tahun 1869 dan kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta lainnya hingga menjelang akhir abad ke-19, kebutuhan terhadap tenaga kerja masih menjadi kendala besar bagi kelangsungan bisnis mereka. Ternyata kala itu ketersediaan tenaga kerja justru lebih langka daripada ketersediaan tanah (Breman, 1997:23). Kontradiktif dengan hal itu, ternyata populasi penduduk setempat cukup ramai. Diperkirakan pada tahun 1874, jumlah penduduk di Deli telah mencapai ±20.000 jiwa yang tersebar di 272 kampung di pedalaman, di antaranya termasuk ±12.000 orang Melayu yang bermukim di 78 kampung di pesisir. Namun mayoritas penduduk pribumi di sana tidak cocok untuk dipekerjakan sebagai kuli di perkebunan. Menghadapi kenyataan tersebut, para pengusaha sangat terbantu dengan adanya sekitar 3.979 kuli Cina yang menyokong usaha mereka kala itu. Masuknya tenaga kerja kuli dari Jawa ke Sumatera Timur secara besar-besaran baru terjadi pada dasawarsa 1880-an yang menjawab persoalan kebutuhan tenaga kerja.

Permasalahan yang muncul berikutnya adalah sulitnya bagi para pengusaha perkebunan untuk mengendalikan perilaku para kuli yang dipandang tidak disiplin dan merugikan. Para tuan kebun mendesak pemerintah kolonial agar membantu mereka memperoleh kontrol dan otonomi penuh atas hubungan kerja di perkebunan antara buruh dan majikan. Asosiasi para tuan kebun Deli (DPV) yang diketuai oleh J.T. Cremer berhasil memaksa pemerintah kolonial untuk menetapkan Koelie Ordonnantie (Ordonansi Kuli) pada tahun 1880, semacam undang-undang perburuhan yang diberlakukan di Sumatera Timur. Sejak itu di dalam kontrak-kontrak kerja para kuli mulai dimuat aturan-aturan Ordonansi Kuli tersebut yang intinya bahwa kuli yang melarikan diri akan ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan. Apabila mereka melawan, maka akan dibawa secara paksa dan mendapatkan hukuman tanpa melalui pengadilan, yaitu berupa penambahan jam kerja, pemotongan upah ataupun jatah libur, hingga kontraknya akan diperpanjang secara sepihak. Sebenarnya Ordonansi Kuli diberlakukan untuk melindungi kepentingan para pengusaha perkebunan walaupun seakan-akan juga untuk melindungi hak-hak dan kepentingan kuli. Namun pada praktiknya, ordonansi tersebut justru menjadi semacam legitimasi bagi para tuan kebun sehingga sangat leluasa untuk mengatur, mengadili, dan mengendalikan kehidupan pekerja di perkebunannya tanpa harus melibatkan lembaga peradilan pemerintah. Dengan demikian para kuli sesungguhnya telah dikurung di dalam dunia perkebunan yang diciptakan oleh para tuan kebun sekaligus tidak mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik. Ironisnya, justru para tuan kebun kerap melakukan tindakan-tindakan menghukum yang berlebihan, sadis, dan intimidatif terhadap para kuli.

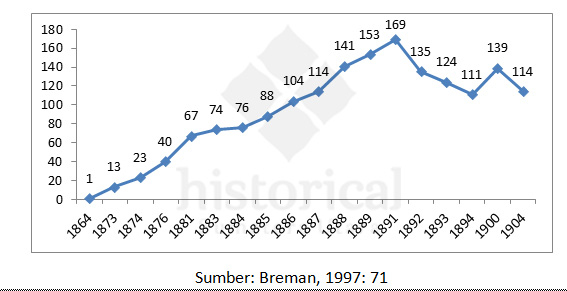

Tren bisnis perkebunan tembakau yang sangat menguntungkan dan mudahnya memperoleh tanah mendorong minat penanaman modal meningkat, sehingga Sumatera Timur mengalami perkembangan perekonomian yang paling pesat dan paling maju di daerah luar Jawa. Kurang lebih 25 tahun setelah Nienhuys untuk pertama kali membuka perkebunan tembakau di Deli, topografi Sumatera Timur telah berubah dari keadaan hamparan hutan belantara menjadi kawasan perkebunan besar yang membentang di sepanjang sabuk perkebunan. Namun jumlah perkebunan tembakau dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Grafik berikut menyajikan pasang surut jumlah perkebunan tembakau di Sumatera Timur selama periode 1864-1904.

Sumber: Breman, 1997: 71

Produk tembakau Deli dikenal sebagai daun pembungkus cerutu bermutu sangat baik di pasar dunia yang mampu mengalahkan mutu produk tembakau asal Brasil dan Cuba. Standar mutu yang dimiliki tembakau Deli ternyata bersandar dari kualitas dan jenis tanah serta iklim khusus yang kebetulan hanya bisa ditemukan di daerah Deli dan sekitarnya. Di luar Deli, daun tembakau yang dihasilkan malah memiliki kualitas yang sangat beda. Namun, tanaman tembakau juga dikenal sebagai tanaman yang sangat cepat menghabiskan kesuburan tanah. Untuk itu, perusahaan perkebunan menerapkan sistem tanam ‘jaluran’ untuk membuat sirkulasi area tanam. Dengan demikian, luas lahan tanam yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan perkebunan menjadi sangat besar. Itulah penyebab ketersediaan tanah konsesi untuk perkebunan mencapai batasnya ketika memasuki peralihan abad ke-20. Pola pertanian tembakau yang sangat ekstensif itu menyumbang pengaruh paling besar terhadap kelangkaan tanah di Deli, sehingga para pengusaha mulai mencari kemungkinan untuk berekspansi ke daerah Langkat, Serdang, Simalungun, dan Asahan yang nantinya menjadi kawasan perkebunan yang lebih besar daripada Deli.

Bisnis perkebunan tembakau di Sumatera Timur akhirnya mengalami kemunduran. Pada akhir abad ke-19 mulai tampak tanda-tanda kecenderungan kelebihan produksi. Puncaknya terjadi pada tahun 1891 ketika tembakau yang berhasil di panen ternyata berjumlah 50.000 bal lebih banyak dari pada tahun sebelumnya. Akibatnya harga produk tembakau Deli terjun bebas hingga lebih dari 50%. Dengan demikian, permintaan pasar menjadi menurun dan produksi di Sumatera Timur dikurangi agar tidak memperparah penumpukan produk di pasar. Selain faktor kelebihan produksi, ada faktor lainnya yang mendorong terjadinya krisis harga tembakau kala itu, yaitu faktor diberlakukannya kebijakan Tarif McKinley untuk menaikkan tarif bea cukai ke negara pengimpor Amerika Serikat. Akibatnya pengimpor tembakau Deli di Amerika Serikat untuk sementara waktu tidak mengimpor tembakau Deli hingga harga kembali pulih. Seperti yang ditegaskan oleh Jan Breman bahwa “naiknya pajak impor di Amerika Serikat juga ikut memainkan peranan. Banyak perkebunan harus menghentikan produksi atau mengurangi kapasitasnya. Dengan adanya persediaan tembakau di satu pihak dan pengurangan pembelian tembakau di lain pihak tidak mengherankan bila suatu krisis tembakau bisa terjadi.” (Breman, 1997: 70).

Di Sumatera Timur, banyak sekali perusahaan perkebunan yang gulung tikar. Sekurang-kurangnya terdapat 25 perusahaan yang mengelola 59 perkebunan dinyatakan bangkrut antara tahun 1890 hingga 1894 terutama perkebunan kecil yang paling terpukul dalam krisis itu. Demikian pula menurunnya jumlah produksi dari 236.323 bal pada tahun 1891 menjadi hanya 144.689 bal saja pada tahun 1892 (Breman, 1997: 70). Pengalaman krisis tahun 1891 tersebut mengajarkan kepada para tuan kebun terhadap rentannya suatu model ekonomi industri perkebunan yang hanya bergantung pada satu tanaman saja (monoculture economy). Kemudian industri perkebunan mulai berinisiatif menambah jenis tanaman lain di perkebunan seperti kopi, karet Hevea brasiliensis, kelapa sawit, dan teh. Dengan demikian diharapkan hasil panen dan pemasukan dari ekspor produk-produk baru tersebut bisa menopang keuangan perusahaan serta lebih bisa resisten terhadap krisis muncul di masa depan. Artinya penggunaan tanah-tanah perkebunan di Sumatera Timur telah mulai memasuki tahap intensifikasi.

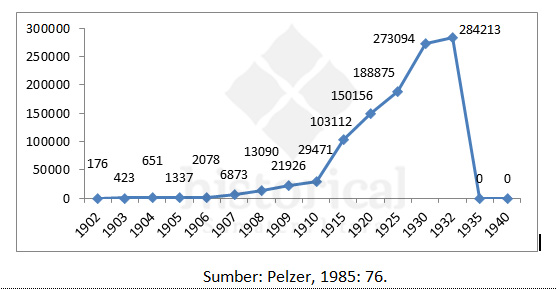

Intensifikasi tanah-tanah di perkebunan pada awalnya ditandai sejak dimualinya penanaman kopi di Serdang. Namun usaha itu dinilai kurang menguntungkan dan kopi asal Sumatera Timur kalah bersaing dengan kopi asal Brasil, sehingga mengakibatkan penanaman kopi yang telah berlangsung sejak 1893 hingga beberapa tahun berikutnya mulai dihentikan. Menyiasati tidak optimalnya usaha penanaman kopi, para pengusaha mulai beralih ke usaha penanaman karet jenis Hevea brasiliensis seperti yang dilakukan oleh industri perkebunan di daerah-daerah koloni Inggris. Sejak dimulai pada tahun 1902, ternyata bisnis perkebunan karet lebih menguntungkan dan dinilai mempunyai prospek yang cerah sekali. Namun, kala itu karet belum diusahakan dalam skala besar. Barulah pada tahun 1906, perusahaan asal Inggris, Harrisons and Crossfield merintis bisnis perkebunan karet dalam skala besar. Langkah tersebut kemudian diikuti oleh perusahaan asal Perancis-Belgia, Socfin pada tahun 1909. Bisnis perkebunan karet di Sumatera Timur pun kemudian didominasi oleh perusahaan-perusahaan asal Inggris, Belanda, Perancis, Belgia, dan Amerika Serikat. Di antaranya yang terbesar adalah HAPM (Uniroyal) dan Goodyear (Thee Kian-wie, 1977: 15-16). Sejak itu banyak sekali lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya ditanami pohon kopi kemudian diubah menjadi lahan-lahan yang ditanami pohon karet. Meningkatnya animo pengusaha perkebunan di Sumatera Timur terhadap bisnis perkebunan karet, mengakibatkan perkebunan karet berkembang sangat pesat. Hal itu terbukti dengan munculnya daerah-daerah yang menjelma menjadi pusat penanaman karet berskala besar terutama Serdang. Perluasan perkebunan karet di Sumatera Timur berlangsung mulus berkat didukung dengan tersedianya sarana transportasi yang memadai, yaitu jaringan Kereta Api DSM (Penebar Swadaya, 2008: 12).

Sejak booming pada awal abad ke-20 hingga menjelang akhir era kolonial Belanda, karet telah menjadi primadona dan tulang punggung industri perkebunan di Sumatera Timur sebagaimana tembakau pada masa-masa sebelumnya. Pada masa itu merupakan suatu periode yang paling luar biasa dalam sejarah perkembangan industri perkebunan di Hindia Belanda. Khususnya selama dua dekade pertama, permintaan terhadap karet dari Sumatra Timur meningkat drastis di pasar dunia. Di samping itu bisnis karet dunia ternyata lebih resisten terhadap krisis. Luas areal perkebunan karet mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 188.000 menjadi 255.500 hektar pada tahun 1929 (Stoler, 2005: 142). Perkembangan luas areal perkebunan karet di Sumatera Timur (dalam hektar) disajikan pada grafik di bawah ini.

Sumber: Pelzer, 1985: 76.

Perkembangannya yang sangat pesat tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian kolonial secara signifikan yang diindikasi dengan fakta bahwa pada tahun 1932 perkebunan karet telah mewakili 49% dari total areal perkebunan di Hindia Belanda. Di Sumatera Timur sendiri produksi karet pada tahun tersebut telah menyumbang 11 persen dari total produksi dunia (Thee Kian-wie, 1977: 15). Dengan demikian, industri perkebunan karet telah benar-benar tidak mengecewakan para pengusaha. Sejak berhasil menggeser tembakau sebagai tanaman utama bisnis perkebunan Sumatera Timur, karet terus berkembang hingga mencapai puncaknya pada dasawarsa ketiga abad ke-20 dan tercatat sebagai sektor industri perkebunan yang paling sukses di daerah luar Jawa hingga era kolonial Belanda berakhir.

POTRET NASIB KULI DI PERKEBUNAN TEMBAKAU DAN KARET

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan tenaga kerja sangat menentukan kelangsungan bisnis perkebunan di Sumatera Timur. Nienhuys sendiri telah mengalami betapa sulitnya mendapatkan tenaga kuli yang ideal ketika penduduk setempat cenderung tidak bersedia bekerja untuknya. Ditinjau dari nilai ekonomisnya, orang pribumi terbilang masih pantas menolak mencari nafkah di perkebunan karena potensi alam dan mata pencaharian tradisional mereka masih sangat mendukung untuk bertahan hidup. Artinya mereka masih mampu menjamin kelangsungan hidup mereka secara mandiri tanpa harus menjadi kuli majikannya ataupun tanpa harus bersusah-payah bekerja di bawah tekanan dan peraturan perkebunan. Perbedaan kontras justru terjadi di pedesaan-pedesaan di Jawa, di mana jumlah penduduk miskin terbilang sangat banyak ditambah kesempatan ekonomi yang semakin hari semakin terbatas. Mereka yang meraih kesempatan untuk mengubah nasib di Sumatera Timur benar-benar tidak menyadari sama sekali nasib buruk yang akan menimpa sampai mereka menginjakkan kakinya di perkebunan.

Beban Ekonomi Kuli

Pada umumnya di perkebunan tembakau maupun karet, para kuli menerima upah pada hari bayaran selama 2 kali dalam sebulan. Di sana berlaku istilah ‘gajian kecil’ dan ‘gajian besar’. Gajian kecil biasanya dilakukan setiap tanggal 16, sedangkan gajian besar dilaksanakan setiap tanggal 1. Hari gajian kecil atau besar merupakan hari istimewa. Sebagian perkebunan tidak memberi kuli libur pada hari gajian, namun sebagian perkebunan lain ada yang memberi kuli mereka libur pada hari gajian besar atau juga dikenal sebagai ‘hari besar’. Pada hari besar, semua tuan kebun libur. Setelah hari memberi upah kepada kuli dan menerima upah mereka sendiri, para tuan kebun biasanya akan plesir ke kota. Mereka berkumpul menghabiskan waktu di klub-klub orang kulit putih, makan di restoran, berdansa-dansi, menginap di hotel, dan menikmati fasilitas lainnya di kota selama beberapa hari. Sementara itu, sampai para tuan mereka kembali, para kuli harus tetap berada di perkebunan.

Nominal upah yang diterima para kuli kontrak Jawa di perkebunan tembakau tidak jauh berbeda dengan upah yang diterima kuli di perkebunan karet. Mereka biasanya diupah hanya sebesar 33 sen untuk kuli pria dan 28 sen untuk kuli wanita per hari dengan beban kerja hampir 13 jam per hari. Para kuli Cina di perkebunan tembakau biasanya diupah lebih tinggi sekitar 40 sampai 50 sen per hari. Hal itu dinilai pantas oleh para tuan kebun karena kedisiplinan dan daya tahan terhadap kerja dari para kuli Cina tersebut lebih unggul daripada kuli lainnya. Namun secara umum upah riil yang diterima para kuli sebenarnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Hal itu juga didalangi oleh siasat para tuan kebun yang berusaha memperoleh keuntungan dan menjaga keseimbangan neraca bisnis dengan cara menekan salah satu biaya produksi, yaitu upah buruh. Terkadang ketika harga karet melonjak di pasar dunia, upah kuli di perkebunan karet juga ikut naik. Misalanya yang terjadi pada tahun 1920 dan 1921, rata-rata upah yang diterima kuli adalah 40,3 sen. Sementara itu, upah kuli di perkebunan tembakau tidak berubah sama sekali karena harga tembakau Deli tidak pernah menguntungkan para kuli. Namun demikian naiknya upah kuli di perkebunan karet tersebut juga tidak begitu berarti bagi pemenuhan kebutuhan hidup kuli.

Sehubungan dengan upaya untuk menjaga ketersediaan tanaga kuli, para tuan kebun sengaja merancang suatu jebakan yang sangat kapitalistik dengan tujuan mengurung para kuli agar tidak berdaya untuk angkat kaki dan lebih lama lagi bekerja untuk perkebunan. Mirisnya jebakan itu dibungkus dalam kemasan hiburan rakyat yang disediakan oleh perkebunan. Biasanya di perkebunan pada hari gajian selalu diadakan suatu keramaian seperti tempat-tempat pertunjukan tonil, komedi stambul, wayang kulit, gamelan, lapak-lapak perjudian dan pelacuran, dan madat (candu) yang disuguhkan kepada para kuli. Tidak sedikit para kuli yang menghabiskan upah mereka untuk menghibur diri mereka dan melupakan sejenak kerasnya pekerjaan yang mereka harus lakukan. Bahkan tidak jarang pula para kuli justru memiliki hutang karena kala judi. Di antara sesama mereka, baik kuli laki-laki maupun perempuan, menghibur diri dengan menonton, main judi, menghisap madat, dan melacur telah menjadi hal yang biasa dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk mereka yang sulit dihilangkan.

Tidak berhenti sampai di situ, ternyata perkebunan juga menciptakan jaringan ‘woeker’ (lintah darat) yang menawarkan pinjaman uang kepada para kuli agar mereka tetap mencoba peruntungan mereka kembali di lapak judi dan terus terpuaskan untuk menghibur diri mereka. Perkebunan juga sengaja bekerja sama dengan pemilik lapak judi dan penjual madat. Seperti halnya lintah darat, para pemilik lapak judi dan penjual madat biasanya berasal dari kalangan mantan kuli Cina yang berhasil mengubah nasib menjadi pengusaha kecil. Selain itu, di sejumlah perkebunan juga sengaja diedarkan ‘uang kebon’, yaitu mata uang ciptaan tuan kebun untuk menyiasati pemilikan dan peredaran mata uang gulden di kalangan para kuli. Dengan demikian adanya jebakan hiburan tersebut dan digunakannya uang kebon merupakan kombinasi mematikan yang mengakibatkan para kuli dan uangnya hanya berputar-putar di lingkungan perkebunan. Tanpa mereka sadari, pengusaha perkebunan telah berhasil mengikat tangan dan kaki mereka untuk bekerja lebih lama, bahkan membutakan mata mereka sampai tidak menyadari bahwa upah yang diterimanya bukanlah jenis uang seperti yang selalu diharap-harapkan.

Beban Kerja dan Masa Depan Kuli

Para kuli kontrak Jawa di perkebunan karet harus melakukan 3 jenis pekerjaan. Pertama, menanam pohon-pohon karet. Kedua, menyadap getah karet. Ketiga, bekerja di emplasemen dan pabrik untuk memproses getah karet menjadi lembaran-lembaran karet. Penanaman pohon karet memerlukan ketelitian yaitu dalam mengatur baris-baris pohon Hevea, mengiris kulit kayu untuk mengeluarkan getah tanpa melukai batang bagian dalamnya, hingga memproses cairan lateks di pabrik. Untuk memproduksi produk karet yang bemutu tinggi, para kuli diawasi secara ketat oleh para asisten yang biasanya dari kalangan Eropa dan mandor yang biasanya dari kalangan mereka sendiri. Selain menjalankan pekerjaan rutin, para kuli juga harus bekerja membuat terusan air atau membuka hutan untuk lahan perkebunan baru. Selama melaksanakan pekerjaan tersebut, para kuli harus bangun pada pukul 5 pagi dan baru dibolehkan pulang ke barak masing-masing pada pukul 6 sore (Kartodirdjo, 1991: 151).

Pernikahan juga merupakan sesuatu yang mahal. Beberapa perusahaan memandang pernikahan di antara para kuli sebagai beban finansial dan mereka tetap dengan menentang keras adanya pernikahan dan pembentukan keluarga (Stoler, 2005: 61). Untuk menyiasati hal itu, biaya pernikahan sengaja dibuat semahal mungkin oleh perusahan perkebunan. Akibatnya sebagian kuli mengurungkan niat untuk menikah dan sebagian lainnya tetap berusaha untuk mewujudkan keinginan mereka. Dengan pembatasan demikian, maka kecil sekali kemungkinan para kuli dapat hidup normal. Kehidupan keluarga, sebagai suatu ikatan sosial yang lestari, sesungguhnya nyaris tidak terdapat dalam situasi di mana para pekerja hidup di barak-barak dan terus-menerus mengalami perpindahan dari bagian satu ke bagian lainnya tanpa mengindahkan ikatan suami-istri atau keluarga. Dampaknya adalah para perempuan yang sudah kawin maupun yang belum kawin kedua-duanya kerap melacurkan diri, memasak untuk para tenaga kerja yang masih bujangan, atau menjadi “pelayan ranjang” staf kolonial putih (Stoler, 2005: 53).

Kebersihan selalu menjadi masalah di manapun para pekerja ditempatkan. Sisa sampah dan air yang tergenang manambah bau dan kotornya lingkungan tempat tinggal, sehingga menjadi sumber penyakit yang berbahaya. Barak-barak yang sangat kotor dan pengap, sering menjadi daerah epidemi penyakit seperti malaria, beri-beri, tipus, cacingan, bahkan disentri. Barak-barak yang tidak dilengkapi dengan sirkulasi udara menyebabkan udara sangat pengap. Jamban tidak tersedia dan mereka membuang kotorannya ke dalam tong-tong tinja. Situasi ini menyebabkan datangnya penyakit dan kematian bagi para pekerja. Akhirnya pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap masalah kebersihan dan kesehatan di perkebunan melalui serangkaian perbaikan sarana dan penyuluhan kesehatan serta kampanye-kampanye kebersihan. Selain itu, pemerintah sejak tahun 1915 telah membuat rekomendasi-rekomendasi untuk: (1) menghentikan pemukulan kuli oleh asisten; (2) menggunakan proses seleksi yang lebih berhati-hati untuk menilai kesesuaian para calon staf; (3) menjamin agar asisten betul-betul menguasai peraturan perburuhan; (4) mengontrol dengan ketat aktivitas para pengawas dan mandor sehingga para buruh secara finansial tidak menjadi berhutang budi kepada mereka; (5) memperbaiki upah buruh; dan (6) melarang keras hubungan asisten Eropa dengan kuli kontrak perempuan (Stoler, 2005: 98).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam masyarakat perkebunan tidak hanya berlaku struktur sosial, tetapi juga terdapat struktur kekuasaan beserta hirarkhinya. Mengingat bahwa lingkungan serta suasana pekerjaan bercirikan daerah frontier (perbatasan), maka tuntutan produktivitas perusahaan hanya dapat dipenuhi apabila ada kekuasaan yang dapat menanamkan disiplin kerja yang ketat, untuk menjamin eksploitasi yang berkelanjutan serta intensif. Kondisi seperti ini mengakibatkan kekuasaan otokratislah yang mampu mendisiplinkan tenaga kerjanya.

SIMPULAN

Sumatera Timur menjadi pusat perhatian para pengusaha perkebunan, antara lain disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, berhasilnya kegiatan-kegiatan yang dirintis oleh Jacob Nienhuys sehingga memudahkan para pengusaha memperoleh tanah. Kedua, jarangnya penduduk sehingga tanah-tanah yang luas dan subur tersebut tidak ditanami dan diolah. Ketiga, pada awal pembukaan perkebunan di Sumatera Timur, para pemilik perkebunan menaruh minat pada penanaman tembakau yang merupakan penggerak ekonomi pada saat itu.

Lalu para pengusaha perkebunan besar mulai menanam karet jenis Hevea brasiliensis di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur yang ternyata mempunyai prospek cerah sehingga banyak perkebunan kopi lalu dijadikan perkebunan karet. Komoditas ekspor seperti karet merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, sepatu, sandal, dan lain-lain. Kebutuhan pasar dunia akan komoditas karet ini merupakan suatu peluang bagi para pemilik modal untuk mendapat keuntungan.

Di antara kuli laki-laki maupun perempuan, menghibur diri dengan menonton, main judi, menghisap madat, dan melacur telah menjadi hal yang biasa dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk mereka yang sulit dihilangkan. Adanya jebakan hiburan tersebut dan digunakannya uang kebon merupakan kombinasi mematikan yang mengakibatkan para kuli dan uangnya hanya berputar-putar di lingkungan perkebunan. Berkembangnya kegiatan perjudian yang diintrodusir dan dibiarkan oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan fenomena sosial dan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan buruh di perkebunan. Sebagaimana diceritakan oleh Lulofs (1985: 99) dalam novelnya yang menceritakan bahwa “Delapan belas bulan, kelihatannya tidak lama. Ia mendapatkan uang dua puluh rupiah itu. Dua malam ia berjudi. Semuanya habis. Baju belum dibelinya. Ikat kepala pun tidak. Dan balai-balainya masih kosong, tanpa tikar tanpa bantal. Semuanya masih seperti sedia kala”. Akibatnya, banyak buruh banyak yang menunggak hutang, sehingga untuk dapat membayarnya terpaksa mereka memperpanjang kontrak kerja kembali dengan pihak pengusaha perkebunan.”*

DAFTAR PUSTAKA DAN REFERENSI

Breman, Jan. (1997). Menjinakkan Sang Kuli. Jakarta: Grafiti.

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. (1991). Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: Aditya Media.

Lulofs, M.H. Szekely. (1985). Berpacu Nasib di Kebun Karet. Jakarta: Grafiti.

Lulofs, M.H. Szekely. (1985). Kuli. Jakarta: Grafiti.

Mahadi. (1978). Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-Hak Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975). Bandung: Alumni.

Pelzer, Karl. J. (1985). Toen Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria. Jakarta: Sinar Harapan.

Perret, Daniel. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Reid, Anthony. (1987). Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Said, Mohammad. (1977). Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Medan: Percetakan Waspada.

Soekanto, Soerjono. (1997). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soepomo, Imam. (1992). Hukum perburuhan. Jakarta: Djambatan.

Stoler, Ann Laura. (2005). Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 1870-1979. Yogyakarta: Karsa.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. (2013). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penulis Penebar Swadaya. (2013). Panduan Lengkap Karet. Jakarta: Penebar Swadaya.